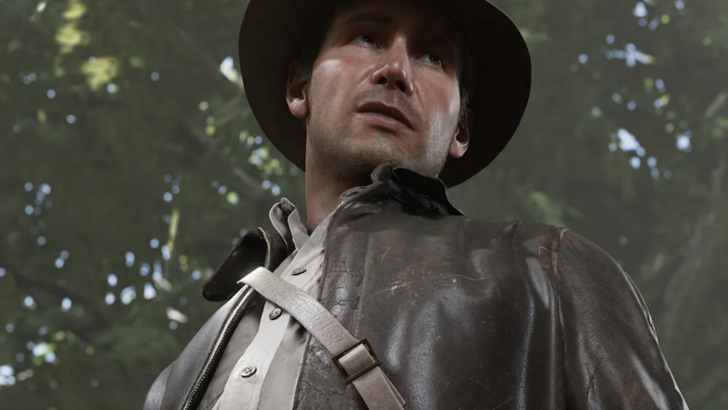

アサシンクリード史上最も鮮やかな物語の転換は、シリーズ3作目序盤でプレイヤーが気付く「実はテンプル騎士団の指導者ヘイサム・ケンウェイを操作していた」という事実だ。ユービーアイソフトは「理解の父の導きがあらんことを」というテンプルの信条を語らせるなど、巧妙なストーリーテリングで徐々にヘイサムの真の忠誠心を明かしていく。この展開は数時間に及ぶ英雄的行動の積み重ねで形成されたプレイヤーの期待を完全に覆す。

アサシンクリードの物語表現の頂点

この見事な欺瞞こそ、シリーズが秘めていた物語の可能性が完全に開花した瞬間と言える。初代アサシンクリードは説得力ある暗殺システムを導入したが、登場人物の深みに欠けていた。2作目でエツィオ・アウディトーレという魅力的な主人公が生まれたものの、悪役は依然として単層的だった。しかし3作目は追う者と追われる者の双方を等しく掘り下け、プレイヤーの先入観を揺さぶる道徳的に複雑なテンプル騎士団の敵を創造した。

現代シリーズのアイデンティティ危機

RPG要素を強化した近年作はスケールの大きさを誇るが、多くのファンが「物語の鋭さを失った」と指摘している。以下の要素が批判されている:

- 過剰に空想的な神話要素

- 物議を醸す歴史上の人物の登場

- キャラクターの個性を薄める恋愛要素

しかし真の問題はより根深く、「密度の濃いキャラクター主導型の物語」が「膨張したオープンワールド設計」に押しやられた点にあると考える。

量より質へ

RPG化による根本的なストーリーテリング手法の変化:

- ダイアログツリーが主人公像の一貫性を損なう

- 広大なマップが重要ではないコンテンツを優先

- 分岐型ストーリーで初期作品の劇的焦点が失われる

AC3のヘイサムが放つ「とっくに殺すべきだった」という忘れがたい最期の言葉に対し、近年の主人公はしばしば空虚なアバターに感じられる。

失われた道徳的複雑性の表現手法

初期作品はアサシンとテンプルの対立の曖昧さを巧みに描いた:

- ヘイサムの「ワシントンのアメリカは抑圧を維持する」という説得力ある主張

- 各テンプル騎士の死が明かす植民地主義の不穏な真実

- コナーの村の焼き討ち真相が歴史認識を転覆

こうしたニュアンスに富んだ描写が生んだ真の葛藤が、現在の単純化された「アサシン善/テンプル悪」構造からは消えている。

分断されるシリーズ

「エツィオの家族」がシリーズのテーマソングとして残るのは、感情に訴える物語を重視した時代を象徴するからだ。技術的進化は評価するものの、ファンが求めているのは:

- より緊密な物語構成

- キャラクター第一主義の開発手法

- 道徳的に複雑な敵役

ユービーアイソフトが現代のゲームトレンドと観客の期待を和解させられるかは不透明だが、AC3が証明したように、キャラクター主導のストーリーテリングこそがシリーズにおける最も記憶に残る瞬間を生むのだ。

最新のダウンロード

最新のダウンロード

Downlaod

Downlaod

トップニュース

トップニュース